HDD、SSD

HDD、SSD SSDが故障した時どうする?やるべき事や予防策をあれこれと解説!

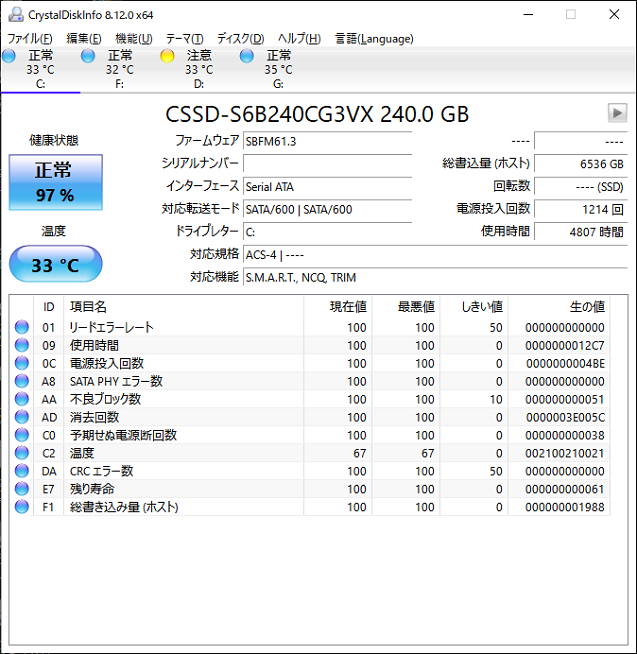

SSDは、M.2タイプも含めてシステムストレージとして不動の地位を占めています。

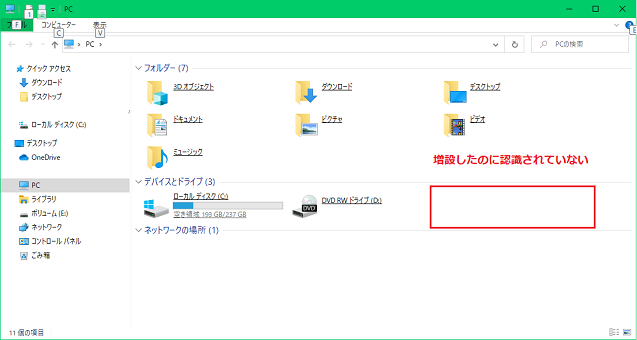

しかし、HDDのように機械駆動部分がないため異音がするとかの前兆現象がなく、突然OSが起動しなくなるとか、ドライブが認識されなくなるなどの故障が起きやす...

HDD、SSD

HDD、SSD  HDD、SSD

HDD、SSD  HDD、SSD

HDD、SSD  HDD、SSD

HDD、SSD  HDD、SSD

HDD、SSD  HDD、SSD

HDD、SSD  HDD、SSD

HDD、SSD  HDD、SSD

HDD、SSD  HDD、SSD

HDD、SSD  HDD、SSD

HDD、SSD